庄内米作りの歴史は,何時から始まったのですか?

庄内平野は鳥海山や月山の膨大な雪を水源に潤う

日本の気候が稲作に適していたこともあり、あっという間に北上して日本中に広まりました。庄内地方に稲作が伝わってきたのは、今からおよそ2,200年から2,300年くらい前のことだと言われています。

山形県の北西部、日本海に面した庄内平野は、大昔「潟湖(せきこ)」といって、海とつながる大きな湖でした。

その湖に山形県内を流れる最上川が運んでくる土や砂がたまって、だんだんと埋められていき、今では南北に100キロメートル、東西に約40キロメートルにおよぶ広大な平野が形成されました。

奈良時代の初期、712年に出羽の国が置かれてから、「柵戸(さくこ)」と呼ばれる開拓者(かいたくしゃ)が庄内にやって来て、田んぼづくりに本格的に取り組んだところから、庄内平野の米づくりの歴史が始まりました。

庄内平野は最上川によって堆積した平野

水路整備と農業技術の進化

庄内平野は最上川によって形成された元々「潟湖」と呼ばれる湖で、水はけが悪く湿地が多い土地でした。これを克服するため、1384年に最古の水路が整備され、その後も水路網が拡張されました。

1612年には「北楯大堰」という大規模な水路が完成し、5,000ヘクタールもの新しい田んぼが開発されました。この水路は現在も使用されており、庄内平野全体に水を供給しています。

江戸時代の米生産地としての発展

酒井家が庄内藩を統治した1622年以降、稲作奨励が進みました。酒井忠勝は庄内平野を「天恵の沃野」と称し、米増産政策を推進しました。

1672年には江戸で大飢饉が発生し、庄内米が「西廻り航路」を通じて江戸に運ばれ、危機を救いました。この航路や米交易は酒田港を中心に活発化し、酒田町は商業都市として繁栄しました。

また、庄内地方で田んぼが長方形になったのは、明治時代末期から大正時代の初めに田んぼの耕地整理を行った頃といわれています。

田んぼを長方形にすることにより、農業機械が使いやすくなり、生産力が大きく向上しました。

■庄内平野のコメ作り動画

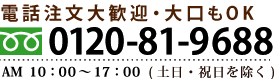

▼ 商品のお取りよせはこちら

山形つや姫特集 特別栽培のお米

山形つや姫特集 特別栽培のお米

つや姫の一番の特徴は、なんと言ってもその「美味しさ」です。際立つ「粒の大きさ」、「白い輝き」「旨さ」「香り」、「粘り」は、ごはんそのものがご馳走。

白ごはんで勝負できるお米を目的につくられました。つや姫の開発は、ごはんの旨みで勝負するために白いご飯が限りなく好きな人のためにと想いが込められています。

また、生産の方法は限定の田んぼと限定された生産者だけに許された厳しい認定制度の中で生産されています。「栽培適地」「生産者認定」「特別栽培」「品質基準」という4つの厳しい基準をすべてクリアした安心で美味しいお米だけが「つや姫」として流通できます。

(財)日本穀物検定協会の食味官能試験(実際に食べてみて、食味を判断する)において、外観については「艶がある」、「粒が揃っている」など、味については「甘みがある」、「うまみがある」などの評価が得られました。

その美味しさのルーツは明治時代に冷害の中でしっかり穂を着けた1本の稲から生まれた日本の美味しいお米のルーツといわれる「亀の尾」という品種に由来しています。