山形のお米はどんな品種改良で誕生したのですか?

稲の穂が出る8月から9月はお米の美味しさ収量の決まる頃

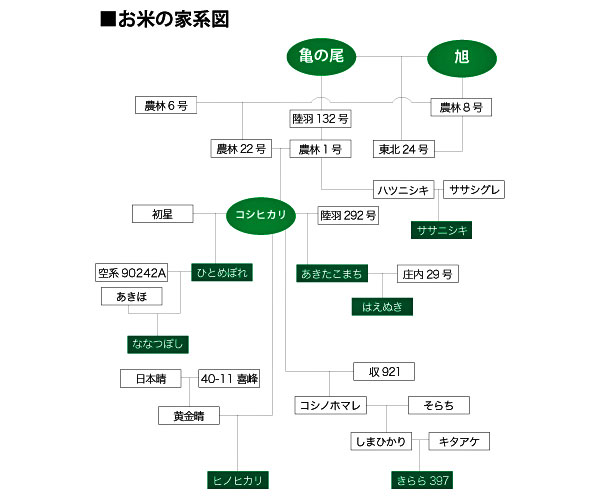

「亀の尾」は明治時代、山形県の余目町(現庄内町)の阿部亀治氏によって育成され、明治後期から大正にかけて盛んに栽培されたほか、品種改良のベースとしても使われました。「亀の尾」の遺伝子と先人の想いはコシヒカリ、ササニシキ、あきたこまち、ひとめぼれ、はえぬきなど「つや姫」にも確実に受け継がれているのです。

また、大正時代に森多早生は1913年、同町廿六木の森屋多郎左エ門が「東郷2号」の変種を選抜しつくり出した品種で、近代品種「農林1号」の親となりました。森多早生は後の名品種コシヒカリの祖父にあたり、「亀の尾」と共に美味しい品種、ササニシキ、はえぬき、つや姫のルーツにもなりました。

庄内平野のお米の大部分を占める山形の代表品種「はえぬき」は、もっとおいしい品種、より収穫量が多く安定した品種、もっと病気に強い品種、より丈が低くて倒伏しない育てやすい品種など、よりよいものを目指して品種改良に取り組み、平成4年に、庄内平野の気候と風土に向いた品種として誕生しました。

詳しくは下にある「お米の系譜図」を見てください。いろいろなお米をかけ合わせて、「はえぬき」が誕生したのです。「つや姫」や「雪若丸」も、同じように品種改良されて、誕生しました。

お米の品種改良のやり方

1年目 いろいろなお米の品種を交配する(かけ合わせる)。

2年から3年目 交配した稲の中から、良い株を選び出す。

4年目から 病気や寒さに強いか調べる。

5年目から 新品種候補を選び出す(味、収獲量、育ち方など)。

7年から10年目 選んだ品種を、農家の人から試しにつくってもらう。

お米の改良には長い年月がかかります。最終的には実際に作付けして細部の調査をしてデータを集めて、最終的な判断となります。おいしいか、お米がたくさんとれるか、育てやすいか、冷害に強いか、高温障害に強いか、病害虫に強いか、などを調べて、合格すれば新品種の誕生です。

▼お米の品種改良の歴史ほか

▼ 商品のお取りよせはこちら

山形つや姫特集 特別栽培のお米

山形つや姫特集 特別栽培のお米

つや姫の一番の特徴は、なんと言ってもその「美味しさ」です。際立つ「粒の大きさ」、「白い輝き」「旨さ」「香り」、「粘り」は、ごはんそのものがご馳走。

白ごはんで勝負できるお米を目的につくられました。つや姫の開発は、ごはんの旨みで勝負するために白いご飯が限りなく好きな人のためにと想いが込められています。

また、生産の方法は限定の田んぼと限定された生産者だけに許された厳しい認定制度の中で生産されています。「栽培適地」「生産者認定」「特別栽培」「品質基準」という4つの厳しい基準をすべてクリアした安心で美味しいお米だけが「つや姫」として流通できます。

(財)日本穀物検定協会の食味官能試験(実際に食べてみて、食味を判断する)において、外観については「艶がある」、「粒が揃っている」など、味については「甘みがある」、「うまみがある」などの評価が得られました。

その美味しさのルーツは明治時代に冷害の中でしっかり穂を着けた1本の稲から生まれた日本の美味しいお米のルーツといわれる「亀の尾」という品種に由来しています。