サツマイモ原産地は熱帯中米

サツマイモの原産地は、現在のメキシコ中央部からグアテマラ周辺の熱帯アメリカです。紀元前800~1000年ごろには中央アンデス地方でも栽培されるようになりました。ペルーの古代遺跡でサツマイモを描いた土器も発見されています。

15世紀末、コロンブスによってアメリカ大陸からヨーロッパに伝わりました。しかし、温暖な気候を好むさつまいもにとってヨーロッパの冷涼な気候はサツマイモ栽培は合わなかったため普及していかなかったようです。

そのため、さつまいもはヨーロッパより温暖な地域へと伝わっていくことになりました。ヨーロッパの主に植民地のアフリカやインド、東南アジアなど暖かい地域に広まりました。そこから中国福建省には1584年に伝わり、中国の南方を経由して1605年頃、琉球(沖縄)に伝来しました。

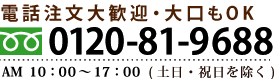

琉球でサツマイモを普及し日本に伝えた人、儀間真常

日本へは琉球から伝わる

日本への最初の伝来は、1597年に宮古島に入ったのが記録に残る最初とされ、まず琉球で栽培され始めました。その後、薩摩(現在の鹿児島県)へ伝わり、全国的に普及するようになりました。特に江戸時代の飢饉の際には救荒作物として注目され、日本全国に広がりました。サツマイモの貴重な魅力は日本人に伝わりました。

つまり、サツマイモはメキシコを中心とする熱帯アメリカから、コロンブスの新大陸発見後ヨーロッパを経由し、アジア、東南アジアを通って中国、琉球、薩摩を経て江戸時代に日本全国に広がったのです。

大航海時代に多くの農産物が海を渡る

サツマイモが中南米からアジアへ

さつまいも中南米からアジアへ広がった具体的なルートは主に次の3つに分類されています。

■バタータス・ルート

15世紀末のコロンブスの新大陸発見後に、スペイン人が中南米からサツマイモを西インド諸島やヨーロッパに持ち帰ったルートです。そこからポルトガル人がアフリカ、インドへと伝え、さらに80年ほどかけて東南アジアやメラネシア西部まで広まりました。このルートを通じて、東南アジアを経由して中国やフィリピンに伝来したとされています。

■カモテ・ルート

スペインの植民地であったフィリピンに中南米から直接持ち込まれたルートです。1593年にはフィリピンのルソン島から中国南部の福州にサツマイモが伝わったとする説があります。ここから中国南部を経て琉球へ伝来しました。そして日本へ。

■クマラ・ルート

コロンブス以前、南米のアンデス沿岸から太平洋のポリネシア諸島に伝わったルートです。ペルー海岸を出発しマルケサス諸島、ハワイ、イースター島などポリネシアの島々に広がったと考えられていますが、フィリピンには直接の記録はありません。

これらのルートで、ポルトガルやスペインなどの大航海時代の探検家たちが中南米からサツマイモを持ち込み、インド、東南アジア、中国、そして琉球・日本へ伝播していきました。

さつまいもはヨーロッパでは気候が合わずに普及しなかった

サツマイモの原産地では

サツマイモの原産地は中央アメリカのメキシコ中央部からグアテマラにかけての地域であるとされ、紀元前3000年以前にはすでにこの地域で栽培されていたと考えられています。

また、紀元前800~1000年頃には中央アンデス地方(現在のペルー北海岸など)でも栽培されていたことが考古学的証拠からわかっています。古代ペルーの遺跡からは、サツマイモの葉や花、根を描いた土器や綿布も発見されており、その時代から重要な作物として利用されていました。

15世紀末のコロンブスの新大陸発見に伴い、スペイン人がサツマイモをヨーロッパにもたらしましたが、ヨーロッパの気候が涼しすぎて温暖な気候を好むサツマイモの普及は限定的でした。

さつまいもはヨーロッパから東南アジアへ

ヨーロッパから温暖な東南アジアへ

その後、ヨーロッパに定着できなかったサツマイモは熱帯から亜熱帯地域であるアフリカ、インド、東南アジアなどに広まり、ここで広く栽培されるようになりました。現在では世界で2000~3000の品種があるといわれています。

また、日本へは16世紀末から17世紀初頭にかけて、主に中国福建省を経由し琉球(沖縄)へ伝わり、1609年頃には薩摩(鹿児島)に伝わったとされています。琉球王国の使者が中国から持ち帰った苗を栽培し、そこから薩摩藩に伝わったことが日本におけるサツマイモ普及の始まりとされています。

まとめると、サツマイモはメキシコ周辺を原産地として古代からアメリカ大陸で栽培され、15世紀末の時代を経て世界各地に広がった作物であり、日本には中国経由で琉球から伝わったものです。

さつまいもは琉球を経て日本に由来した

中国経由で琉球(沖縄)に伝来

中国経由で琉球(沖縄)にサツマイモが伝来したという史料や年次についての具体的な記録としては、明王朝の中国と琉球との朝貢・冊封の関係を記した史料が挙げられます。

琉球が明に初めて朝貢した記録は1372年で、この時期から明が琉球に使者を送り、文化や技術が交流し始めたとされています。この交流のなかで15~17世紀にかけて、中国から琉球に砂糖の精製法やサツマイモなどの技術・作物が伝わったと伝えられています。

具体的には、歴史記録「中山世鑑」「中山世譜」「球陽」など琉球王国の正史に、この時期の中国との交流に関する記述があり、中国経由でのサツマイモ伝来の背景として挙げられています。まとめると、琉球が明に朝貢し冊封を受けていた14世紀から15世紀にかけての間に、中国から琉球へサツマイモが伝わり、後に琉球から薩摩、そして日本本土へ広まったとされます。

儀間真常によって沖縄にさつまいもが普及する

琉球にサツマイモを普及した人物

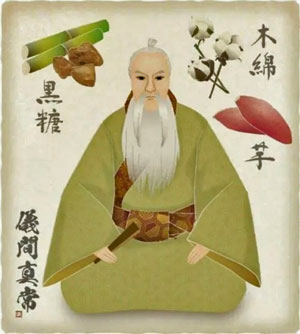

1370年の明朝使節としては楊載らがおり、その使節報告が琉球経由伝来を裏付けになっています。それから約180年後、琉球の儀間真常(1557年生まれ)は16〜17世紀に活躍した琉球の上級役人で、中国から伝来したサツマイモの栽培と普及に尽力した人物です。彼が野國総管から苗をもらい受け栽培法を広めたのは1605年以降のことです。

儀間真常は1557年生まれで、1605年頃に中国から持ち帰ったサツマイモの苗を受け取り、あくまで後世にサツマイモの普及と中国から伝来した製糖産業を起こし、琉球の産業の基盤に貢献した歴史的人物です。