おコメ生産者人口の推移は

日本のおコメ生産者人口は、長期的に減少傾向が続いています。1955年には農家人口が約3,635万人でしたが、その後一貫して減少し、2020年には約349万人までに、65年間で90%落ち込みました。

また、総農家数も1955年の約604万戸から2020年には約175万戸へと、65年間前の29%に減少しています。特に水稲(おコメ)農家に限ると、1970年には約466万戸あったものが、2020年には約70万戸と、50年間で7割減少しています。このように、おコメ生産者人口は急速に減少しており、同時に高齢化も進行しています。

この背景には、農業従事者の高齢化や後継者不足、農業の収益性の低下などがあり、その根底にはお米価格の低迷と生産者の生産意欲の減少や将来不安があげられます。このような状況から今後も減少傾向が続くと見込まれています。

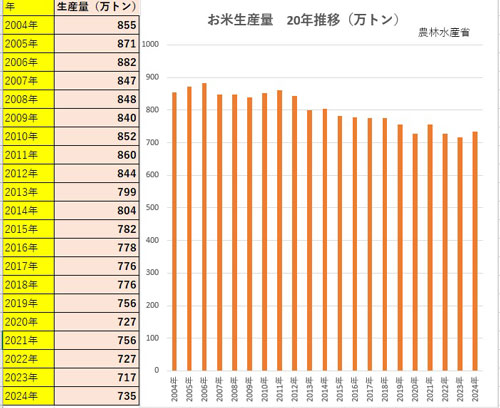

お米の生産量は過去20年で16%減少した

コメ作り後継者の減少の影響とは

新規就農者数の減少は、農業の将来に深刻な影響を与えます。まず、担い手が減ることで農業従事者全体の高齢化が進み、体力的な限界から農作業の継続が困難になるケースが増加します。

この結果、農地の維持管理が行き届かなくなり、荒廃農地の増加や雑草・病害虫の発生など、地域環境への悪影響も懸念されます。

また、農業人口の減少と高齢化は、食料自給率の低下や生産量・品質の低下につながる恐れがあります。特に新規就農者が少ないまま離農者が増え続けると、農業経営体そのものが減少し、地域経済の衰退や農村コミュニティの縮小にもつながります。

お米の需要は過去10年で12%減少した

米作りへの不確実性が担い手不足に

さらに、農業の人手不足が深刻化すれば、少ない従事者でも維持できるような効率的な農業構造への転換や、法人化・機械化の推進が求められますが、現状では十分に進んでいません。特に、機械化、効率化により、おコメ生産の規模拡大を後押しできるような土地の集積対策などの新規の農業者に対する環境整備もまだまだ十分とは言えません。

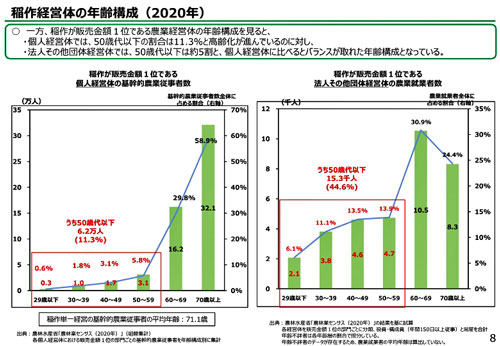

総じて、新規就農者数の減少は、農業の持続可能性や地域社会の活力、日本の食料安全保障に大きなリスクをもたらすといえます。おコメ生産者の高齢化は加速しており、70代以上が過半数を占めるなど、廃業や離農が増加しています。

このままでは米の安定供給や日本の食料自給率維持が困難になるため、後継者育成や農業経営支援など、持続可能な農業への転換が急務となっています。

お米生産は現場の高齢化と後継者不足が深刻 資料:農水省

お米生産者の高齢化が加速する現状

日本の米農家では、高齢化と後継者不足が深刻な問題となっており、2025年現在もその傾向が加速しています。米農家の現役世代の平均年齢は年々上昇しており、特に中小規模の農家では若い後継者が極端に不足しています。規模拡大への大型機械導入への投資は大規模で、大きなリスクを伴い、簡単には踏み切れません。

この高齢化により、農業技術やノウハウの継承が難しくなり、新しい技術や省力化ツールの導入も遅れがちです。高齢化と後継者不足は、米農家の廃業増加や生産量の減少につながり、米不足や価格高騰の根本的な要因の一つとなっています。

政府や自治体も対策を講じていますが、抜本的な解決には至っていません。農業関連の教育プログラムや新規就農者への支援金、農地貸し出しや農業体験プログラムなど、若者の参入促進策が進められています。

お米の突然の需要に応える力が限界に近い、コメの低温保管庫

おコメ生産能力の低下に拍車が

新規就農者が農業を始める際には、さまざまな課題に直面します。まず大きな問題となるのが、所得の低さや収益の不安定さです。新規就農者の多くは、経営が軌道に乗るまでの間、生活費や初期投資の借金返済に不安を抱えています。

また、農地や資金の確保も大きな壁となります。農地の取得や借り受けが難しく、設備投資や運転資金の調達も容易ではありません。特に新規参入者は経営資源をほとんど持たず、農地・資金・住宅などの「4点セット」の確保に苦労するケースが多いのです。

さらに、農業技術や経営ノウハウの習得も課題です。現場は経験値がものをいいます。経験が浅いため、病害虫対策や経営計画の立案、販路の開拓などで苦労することが少なくありません。加えて、労働力不足や長時間労働も新規就農者の負担となっています。家族や雇用者の協力を得にくい場合、体力的・精神的な負担が大きくなりがちです。

米不足が突然起きても対応が追い付かない

農業は地域密着型の生産形態に

また、地域社会への定着や人脈形成の難しさも見逃せません。新しい土地で相談できる相手がいない、情報や支援が受けにくいといった孤立感を抱えることもあります。さらに、就農前に抱いていた理想と、実際の農業経営の現実とのギャップに悩むケースも多いです。

このように、新規就農者は多くの課題を抱えながら農業に取り組んでいます。これらの課題を乗り越えるためには、技術や経営の習得支援、資金援助、地域との連携強化など、段階に応じた総合的なサポートが不可欠です。

庄内平野のコメ作りは減反政策が終わっても生産量の回復はまだ

おコメ高騰の原因も生産者減少に

日本の米農家では、生産者の高齢化が急速に進んでいます。現役の米農家の平均年齢は年々上昇しており、特に中小規模の農家では若い後継者が極端に不足しているのが現状です。

2024年に廃業した米農家のうち、代表者が70代以上のケースが6割を超え、60代を含めると約8割に達しています。こうした高齢化の進行により、農業技術やノウハウの継承が難しくなり、新しい技術や省力化のためのツールの導入も遅れがちです。

また、異常気象による収穫量減少と品質低下、需要の増加、生産コストの上昇、政策による主食用米の生産減少、業者間の投機的取引など、複数の要因が重なっているためです。今後もこれらの要因が続く限り、米価の高止まりが予想されています。

最上川の堆積で作られた庄内平野だが

異常気象 猛暑による収穫量の減少

近年の地球温暖化や異常気象の影響で、日本各地で猛暑が続いています。高温は米の生育や登熟(実が成熟する過程)に悪影響を及ぼし、品質低下や収穫量の減少を招いています。これが供給不足を引き起こし、価格上昇の大きな要因となっています。

需要の増加もその要因の一つです。コロナ禍明けのインバウンド(訪日外国人観光客)の増加や、健康志向の高まりによる家庭での米消費の増加など、需要が拡大しています。外食産業やホテル業界での米需要も一気に回復し、全体的な消費量が増えたことも価格を押し上げています。お米の輸出も米余り対策として続けてきたことも一因に。

しかし、米価高騰にもかかわらず、大型機械などの設備投資が年々増加傾向で、生産者の利益が十分に確保されておらず、農家の経営状況はむしろ悪化しているため、新規参入が進みにくい状況です。

▼つや姫の田植え 風景