山形さくらんぼの現状は

日本のさくらんぼの歴史がもうすぐ約150年です。サクランボが日本に渡来したのは明治元年ことの、山形県へは明治8年に北海道を経由して今あるナポレオンや高砂などの品種が入ってきました。山形さくらんぼは佐藤錦を中心に、その中で大きな役割をしてきました。佐藤錦の誕生は、大正11年(1922年)とされ100年を経過しました。初輸入された明治元年から150年という歴史が刻まれています。

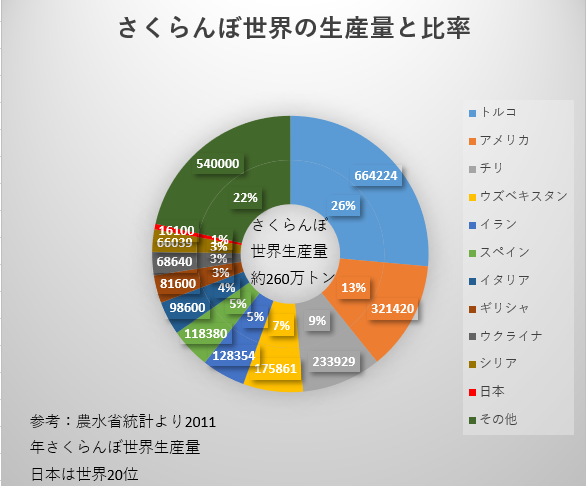

改めて、さくらんぼの源流をたどれば原産地のトルコに遡ります。世界生産は約260万トンあり日本の生産量は約2万トン。世界の1%の生産量になっています。そのうち山形県が1.4万トンで日本の生産の75%を担っています。

▼さくらんぼの世界生産量と国別比率

資料参考:農水省

さくらんぼ 新技術で省力化へ

山形県の農業生産技術試験場では、省力化のために木をコンパクトにする「わい化栽培」を30年以上前から技術開発を研究にとりかかり、佐藤錦を親とした次世代の優良品種も開発しています。

さくらんぼを背丈の低い小さい樹で栽培する「わい化栽培」はすでに一部実用化もされて一定の結果がでている技術も現実化しているようです。一方、サクランボ生産現場の人手不足解消を目指した省力化の一環として山形県では、ロボットを使ったサクランボの収穫などの研究も始まっています。

さらに雪国ならではの、雪室を利用したユニークな抑制栽培、ハウスでの超促成栽培なども実用化が進められています。クリスマスやお盆に食べる真っ赤なさくらんぼも楽しみという新しい技術によってサクランボの旬も大きく変化をして、今までにない技術の進歩によって夢も膨らんでいきます。

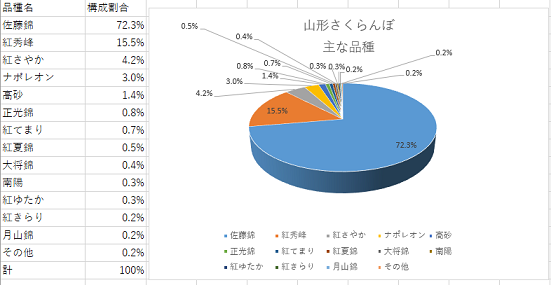

▼山形さくらんぼの品種構成

資料:山形県

大粒で食味の良い新品種は、つぎつぎと生まれている

自然栽培より早い超促成栽培

休眠(さくらんぼの樹の活動を停止した状態)という一定の期間低温を経験したさくらんぼの樹は冬を越したと勘違いして活動を再開。暖房で気温が上げられると春が来たと勘違いして一斉に芽を膨らまし春の準備を始めるわけです。

温室さくらんぼの栽培は、冬になると休眠し、春になると覚醒するという原理を使って、この習性を応用したさくらんぼの促成栽培なのです。

サクランボ超促成栽培といわれる栽培の原理は、自然の冬の休眠を確保するのは12月以前では不可能なため、人工的に冷蔵庫を使用して人工的に冬を作り出す方法になる。ごく一部の生産者が山形県ではこの方法でさくらんぼの1月出荷を実現してお正月の風物詩として毎年話題となっている事例もありますが、そこから先の技術はまだ実用化している事例はありません。

生食用さくらんぼ佐藤錦は昭和とともに成長した

渡来して150年 佐藤錦100歳に

サクランボが日本に渡来したのは明治元年ことの、山形県へは明治8年に入ります。この時は全国で試作されたのでしたが、山形県のほかではほとんどが霜害・梅雨・台風被害のため失敗しました。

被害が比較的少ない山形県だけがサクランボに合った土地条件という地の利を得て実績を上げることができたのですが、時代背景的には米、穀物などの基礎食料が優先。果物ではリンゴ、梨などの大衆消費が重要であり嗜好品的な果物には、重要性が無かった時代でした。サクランボも生食ではなく罐詰の時代が長く続きました。

その後さくらんぼ栽培はリンゴ、洋なし、桃などの果物とともに山形県内で普及し、官民一体となっての努力も実り、現在、山形県のさくらんぼ生産量は全国生産量の75%を占めるまでの「さくらんぼ王国」ができあがりました。

山形さくらんぼ明治初期に栽培がはじまり、100年を越える歴史をかぞえ、これから150年を迎えようとしています。

佐藤錦は1912年に佐藤栄助氏が開発した食味重視のサクランボ

さくらんぼ生産者 理想イメージ

期待が大きい新品種では「紅秀峰」「紅さやか」「紅てまり」などが有望株といわれていますが、それぞれ特徴に長短があって決定的な強みを見つけられていない現状があります。ギフト販売の現場や市場関係者からはあまりにも「佐藤錦」に偏重していることに対しての懸念は大きいものがあります。

それだけに、紅秀峰には期待が高まって、佐藤錦一強状態を脱却し新品種へ移行をすすめたいのですが、生産者の高齢化の問題もあいまって、紅秀峰など他の品種への新規の取組みが思うように進まないのが現状といえます。

●さくらんぼ栽培暦40年の天童市の生産者阿部さんが考えるこれからの品種体系

このような品種が山形さくらんぼの未来を担ってくれると期待している品種です。基本的には佐藤錦の欠点を補ってくれる品種、

その条件とは

1、日持ちのいいサクランボ、ギフト性が高まる。

2、大粒で美味しい品種。栽培技術が難しくないもの。

3、色着きが良く、高齢化の中でも作業がしやすい。手間がかからないこと。

福島県で生まれた静御前(しずかごぜん)

■早生品種10% ▼品種名:静御前(しずかごぜん)

収穫時期:6月上旬~中旬

20世紀最高の品種といわれる、佐藤錦

■中性種50-60% ▼品種名:現状では佐藤錦

収穫時期:6月中旬から下旬

大きな期待をもたれれている紅秀峰

■晩生種30%-40% ▼品種名:紅秀峰(べにしゅうほう)、紅てまり、紅夢鷹など

収穫時期:7月上旬から下旬

実現可能なところでは早く晩生種の品種構成のウエイトが全体の30%になってくれないものかと待望しています。逆にいえば佐藤錦80%から60%程度に減らすことを意味しています。

そうすることで無理なくさくらんぼのシーズンを佐藤錦に偏重することなくバランスのとれた販売が出来ると、関係者は早期のこの形になることを期待しています。

大粒の品種「紅てまり」、2L,3Lになる晩生種、期待されている

佐藤錦を超える大粒で食味の良い新品種次々と生まれる

資料参考:山形県

さくらんぼ未来100年 まとめ

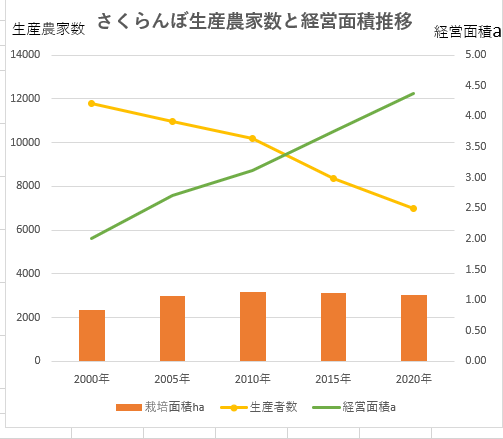

山形さくらんぼは100年を越える歴史をかぞえ、150年を迎えよううとしています。生産をめぐる環境も変わってきています。典型的な高齢化、人手不足など課題が表面化しています。省力化への取り組みも待ったなしの状況が現実として生産現場を直撃しています。

そして、現実的な観点からの改善を考えるとき、6月上旬に大粒の早生品種「静御前(しずかごぜん)」などの早生種が10%で、佐藤錦60% 紅秀峰30%の品種バランスがあると、無理なく今まで以上にさくらんぼのシーズンは活性化し、問題解決が図られるのではないでしょうか。しっかりした早生種が待望です。

また、新技術として樹の高さを低くする技術と関連した収穫ロボット活用の研究は大きな技術革新として生産改革の柱として大きな期待が出来ることでしょう。

日本のさくらんぼの歴史が約150年です。佐藤錦はその中で100歳を迎え、大きな役割をしてきました。これから山形サクランボを考えるとき、現状80%ある佐藤錦の品種構成ウエイトを下げた新しいスタイル、新しい品種とその品種構成によって次のステージに移らないといけない時期になっています。

山形のサクランボは次の100年の未来を考える時期に来ているのではないでしょうか。