女性育種家 森屋初が育成

だだちゃ豆の下地は江戸期にあったとしても現在に残る正式な由来としてはより現在のものに近い形になったのは、具体的に「だだちゃ豆」は明治の後期に誕生したとされる記述もあります。

当時の大泉村白山に帰農した士族、森屋藤十郎の娘初が、隣村の寺田から貰い受けた早生種の茶豆の種を畑に植えたところ、なかに晩生で味の良い豆があったため、その種を大切に保存して自分の畑で増やしていき、現在のだだちゃ豆のルーツとなった「藤十郎だだちゃ」を育てたという品種改良のお話があります。この一連のいきさつをまとめた物語が旧大泉村、役場跡地にだだちゃ豆の記念碑に由来として刻まれて残っています。

この碑文によると、山形県鶴岡市で江戸時代にこの地で栽培されていた「娘茶豆」の中から大泉村の生産農家である森屋 初(もりやはつ)という女性育種家が発見した1本の変異種にはじまるといわれています。 この1本の変異種を独自に選抜淘汰を繰り返し改良した「在来種」が「だだちゃ豆」の源になっているということです。

庄内平野の農産物は豊かで洗練されています。その理由の中に多くの篤農家といわれる育種家や研究家の活躍がありますが、農業を支える人たちの中に女性の育種家の物語が残されているところは注目すべきところではないでしょうか。

だだちゃ豆の白い小さな花

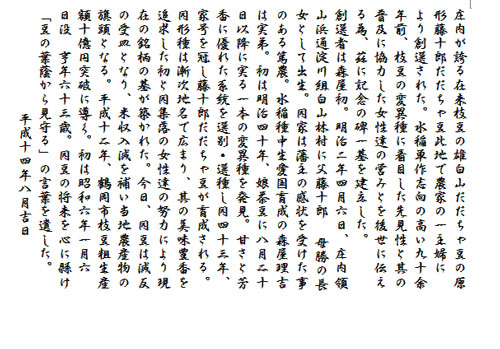

森屋初の先見性を称える碑文

森屋初の発見した1本の変異種を基に為し、選別育成したことを称え、一緒に普及した集落の女性達が努力して現在の「だだちゃ豆」に至ったことを賞賛している。西の「丹波黒」、東の「だだちゃ豆」といわれ、日本の枝豆の中で美味しさを誇る「だだちゃ豆」は明治期に一女性育種家が発掘、育成して地域の女性達の手で普及してきたことは賛辞にあたいします。

産地の白山地区は庄内平野のお米で有名な大産地です。歴史的に主役のお米は男たちのプライドの産物、その中で当時の女性はいち働き手として労働力とみなされていた時代。その中で女性たちが果たした役割は偉大な功績といえます。

枝豆王といわれるようになった「だだちゃ豆」には歴史の中で活躍した農家の女性達の手によって大事に育てられてきたことが見えてきました。そして、このだだちゃ豆は森屋 初が品種改良を始めてからすでに100年の時を刻むことになりました。

だだちゃ豆の芽、苗として20日間育てられ畑に植えられる

白山だだちゃ豆記念碑

白山だだちゃ豆の本場、大泉地区コミニティーセンター前の石碑

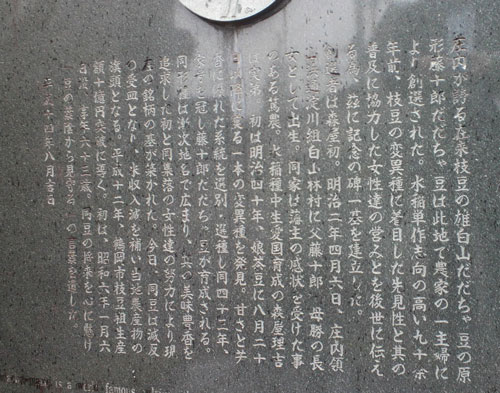

白山だだちゃ豆の石碑の内容

庄内が誇る在来枝豆の雄白山だだちゃ豆の原形藤十郎だだちゃ豆此地で農家の一主婦により創選された。

水稲単作志向の高い九十余年前、枝豆の変異種に着目した先見性と其の普及に協力した女性達の営みとを

後世に伝える為、茲に記念の碑一基を建立した。同

創選者は森屋初。明治ニ年四月六日、庄内領山浜通淀川組白山林村に父藤十郎 母勝の長女として出生。

同家は藩主の感状を受けた事のある篤農。水稲種中生愛国育成の森屋理吉は実弟。

初は明治四十年、娘茶豆に八月二十日以降に実る一本の変異種を発見。

甘さと芳香に優れた系統を選別・選種し同四十三年、家号を冠し藤十郎だだちゃ豆が育成される。

同形種は漸次地名で広まり、其の美味豊香を追求した初と同集落の女性達の努力により現在の銘柄の基が築かれた。

今日、同豆は減反の受皿となり、米収入減を補い当地農産物の旗頭となる。

平成十二年、鶴岡市枝豆粗生産額十億円突破に導く。

初は昭和六年一月六日没 亨年六十三歳。

同豆の将来を心に縣け「豆の葉蔭から見守る」の言葉を遺した。

平成十四年八月吉日

殿様が奨励し女流育種家が育成

だだちゃ豆の産地白山地区のある鶴岡市は江戸時代に庄内藩徳川家譜代の酒井家14万石の城下町として繁栄しました。今では「だだちゃ豆の里」鶴岡として、山形大学農学部のキャンパスがあり伝統野菜、在来種の研究やその機能性についての研究も盛んになっています。

明治期に女流育種家森屋初さんがだだちゃ豆を育成していく以前のこの地区には、酒井の殿さまが、城下の農家にいろいろな特産の農産物を推奨していました。枝豆もその一つで、田んぼの米作りと作業的に支障がなく、繁忙期が重ならない枝豆は推奨され普及されてきた下地がありました。

▼殿様が奨励した在来種 だだちゃ豆