だだちゃ豆の播種と定植

田んぼの田植えを早々に終えた5月15日頃からだだちゃ豆の定植(植付け)が始まります。種を播いて2週間くらいの苗を植えるので5月になるとだだちゃ豆の播種は始まることになります。15センチほどに育った苗が専用の植え付け機械によって一列ずつ丁寧に1ヵ所に1本ずつ植えられていきます。

そして、播種と定植を繰り返し続けて6月いっぱいまで続きます。定植後、10日後には中耕(土寄せ)という作業も同時に始まってだだちゃ豆は作業が忙しさを増していくのです。

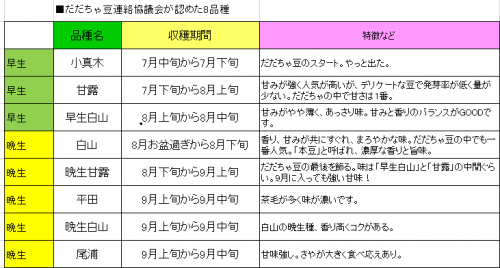

だだちゃ豆の収穫期間は7月下旬から9月中旬まで続く

早生と晩生 生育の特性が

不思議に思うのは、早生の品種から順々に播種して定植するのだと思うのですが、早生と晩生を交互に植えていくということなのです。ですから、早生の品種は植付けも早く、晩生の品種は植え付けが遅いのではなく、同時に植えても早生は早く収穫できる性質で晩生は晩生の時期にならないと収穫できないということになります。

それは早生は早く植えても、遅く植えても早生は早生。晩生は早く植えても、遅く植えても晩生は晩生ということに基づいています。ということは、早生は早生でも早く植えた方が早く収穫できるし、晩生は晩生で早く植えれば早く植えた方が晩生の中では早く収穫できるということになるのです。

しかし晩生種はいくら早く植えたとしても早生を追い越すようなことにはならないということでもあります。

今日植えられているだだちゃ豆の苗、品種は「甘露」

栽培管理で生育調整できるか

そして、「だだちゃ豆の生育は管理によって収穫時期を遅くすることはできるが、早くすることは1日でも出来ない」と生産者の伊藤さんはいい切ります。それは、「元々晩生なのがだだちゃ豆の本来の姿だからだだちゃ豆の本来の性質がそうなのであって、栽培管理でいくら急がせても覆すことのできない特性がそうさせるのでしょう」と語ります。

白山だだちゃ豆は早く植えても本来の収穫時期ならないと収穫することはできないのが不思議なところというか、それが白山だだちゃ豆の本来の姿なのです。ですから、仮に晩生の「白山」と早生の「甘露」という品種をを同じ日に種播きして同じ日に植え付けをしたとしても、甘露は8月5日に収穫できるようになるが、白山は8月20日頃にならないと収穫できないのが品種による違いといえます。

種が播かれて3日目のだだちゃ豆の芽が出たところ

美味しいだだちゃ豆 植付まとめ

約1ヵ月半くらいの間に毎日だだちゃ豆の植え付けを続けることになるから、7月下旬から毎日収穫できるように体制をつくりしっかりした計画を立てて植え付けをしています。だだちゃ豆の苗は種播きしてから2週間で定植できるようになるので収穫する時期から逆算して種播きする日程と定植する日程を決めるのです。

だだちゃ豆生産者の団体だだちゃ豆連絡協議会はだだちゃ豆ブランドを守るために設立されました。だだちゃ豆が将来にわたってブランドを守ることができるように品種やだだちゃ豆の品質が守られるように生まれた自主活動団体です。在来種であるだだちゃ豆の自家採取される種子などの品質管理なども決めています。

鶴岡市だだちゃ豆生産者組織連絡協議会より

▼だだちゃ豆の植付け始まる 5月