タンニンを水溶性から不溶性に

柿の渋味はとよく知られていますがその柿の渋味の元になるタンニン、カキタンニンを水溶性から不溶性に変化することにより、渋みを感じなくなる。庄内柿(平核無)の渋がきの脱渋方法として広く用いられているのは、炭酸ガスかアルコールによる方法(ごく一部樹上脱渋があります)です。

いずれの方法もカキタンニンを水溶性から不溶性に変化することにより、渋味を感じなくなることを利用しています。アルコール脱渋では、38%程度のアルコール溶液を柿1kg当たり10cc程度噴霧し、密閉することにより、1週間前後で渋が抜けます。この場合、外気温が低いと長くかかります。

また炭酸ガス脱渋では、100%のガス内に約1日間密閉し、その後開放、処理2日後には渋が抜けます。アルコール脱渋では食味は良いが日持ちが短く、炭酸ガス脱渋ではアルコール脱渋に比べ日持ちはやや長いが、風味が失われる欠点があるため、最近では両者を併用する方式も行われています。

家庭で渋抜きする場合は、アルコール溶液の代わりに35%の焼酎を用いても可能ですが、脱渋までの日数は気温にもよりますが2~3日余分に見た方が安全です。焼酎で渋抜きすると甘みが増し美味しいといわれます。その分、日持ちは短くなるようです。

庄内柿は栄養成分が豊富「医者が青くなる」とか

酒井調良が脱渋の技術も開発

柿の木は大きく甘柿と渋柿に分けられます。『富有柿』に代表される甘柿は果実が熟せばそのまま食べられるのですが、庄内柿などの渋柿は渋抜きをしないとおいしく食べられません。その原因はタンニンという成分のためです。タンニンは舌の上で溶けると、ものすごく渋く感じます。渋抜きとはこのタンニンが溶けないように処理することなのです。

当時は湯ざわしという方法が一般的な渋の抜き方でした。しかし、この方法では完全に渋が抜けないことが多く、また加温するため日持ちという点でも問題があり、遠くへの出荷ができませんでした。

この難問を解くために、庄内柿開発者の酒井調良は大正の初めに原煕(ひろし)農学博士の元を訪ね教えを請いました。庄内柿『調良柿』がすばらしい品種であると感じた原博士は、渋抜きの方法としてアルコールによる方法を調良に示唆しました。

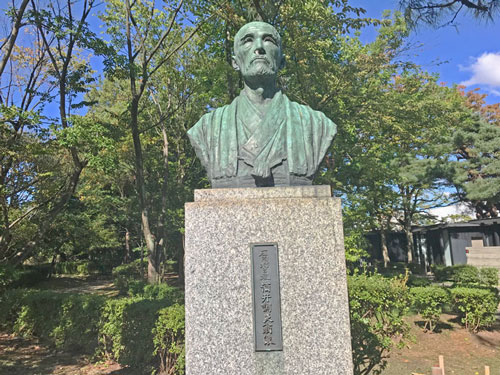

鶴岡公園にある酒井調良の胸像

焼酎による渋抜きを完成させる

調良は研究に研究を重ね、ついに焼酎による渋抜き方法、焼酎ざわしを実用化レベルまで完成させました。現在でもよく利用されているこの脱渋技術は調良が改良を重ね開発した方法なのです。渋柿の脱渋の理論はあったにせよ、実際の応用技術はまだ誰も完成させた実績はなかったのです。この脱渋に関する研究を深めることで誰も成し遂げていなかった渋柿の脱渋を実用化のレベルに完成させました。

各地での好評に調良は自信を深め、さらに『平核無柿』の普及に励みました。大正11年には、調良の主唱による柿の栽培加工に関する講習会が開催され、庄内全域から約300人もの受講生が集まりました。

また、能筆家としても名を知られていた調良は、生産者の生産意欲高揚まで考え、品評会の開催など『平核無柿』を栽培し出荷した人の褒賞として自筆の屏風や額を与えるなど、庄内一円にこの庄内柿が広まるよう努力を惜しみませんでした。

▼庄内柿 簡単な食べ方4つ切りに