棚仕立て栽培のぶどう棚イメージ 上山(かみのやま)でのラ・フランスの棚仕立て栽培は、ぶどう棚のように枝を平らな棚に固定し、全体に日光が均等に当たるようにする栽培方法です。 ぶどう栽培の棚のように平棚仕立てとは、針金等で平棚を張り、そこにラ・フランスの枝の一本一本を丁寧に誘引(結ぶ)し、樹全体のバランスと、一つ一つの果実に太陽光線が充分あたるように枝を整えた栽培法です。 棚上に発生する徒長枝は、こまめにかきとるた...... 続きを読む

くだもの歳時記

和梨は晩夏の暑さへの水分補給効果が 8月から始まる和梨シーズン、和梨を食べることで、さまざまな健康効果が期待できます。まず、和梨は水分が豊富で、全体の約90%が水分で構成されており、暑い季節には体を潤し、熱中症の予防にも役立ちます。 また、食物繊維が豊富に含まれているため、腸の動きを助けて便通を整え、便秘の予防にも効果的です。さらに、東洋医学では喉や肺を潤す果物とされており、咳や喉の炎症を和らげる作用があると考えられています。実際に、梨...... 続きを読む

ぶどうをチェックするポイントは 美味しいぶどうを選ぶには、軸、実、皮の状態をチェックしましょう。軸は緑色で太くしっかりしているもの、実は粒が大きく、張りがあり、隙間なく房についているものが新鮮です。皮は黒系や赤系は色が濃く、黄緑系は色が鮮やかなものを選びましょう。また、白い粉(ブルーム)がついていれば鮮度の良い証拠です。 美味しいブドウを見分けるには、軸の色、果皮の状態、ブルームの有無、粒の張りや大きさなどを総合的に見て...... 続きを読む

如何にブドウを長持ちさせるか ぶどう 保存方法 常温の場合のぶどうを長持ちさせる保存のポイントは果物に共通する大切な「乾燥を防ぐ」ことです。新鮮なうちに早めに食べるのが一番ですが、正しく保存すれば長くおいしさを保つことができます。 おいしさを保つには、乾燥を防ぐことが大切です。 そして、ペーパータオルで包むことで、適度に湿度を保つことができます。また、水洗いすると、鮮度を保つ働きをする白い粉「ブルーム」が取れてしまいます。 &nb...... 続きを読む

柔かい桃 硬い桃 美味しく食べる 硬い桃は「歯ごたえ」「日持ち」「皮ごと」やアレンジ用途が高く評価されます。柔らかい桃は「とろける食感」「贅沢さ」「豊かな甘みと香り」が最大の魅力です。どちらも食べ頃や品種によってお好みに合わせて選ぶことで、桃の美味しさを存分に楽しめます。 川中島白桃の大人気の理由の一つは捥ぎたては硬めの桃で、硬い桃がお好みの場合はすぐに召し上がれば硬い桃の食感が楽しめ、比較的硬めの品種として硬めの桃の食感が...... 続きを読む

黄桃の代表選手としての黄金桃 黄金桃は、その名の通り黄金色に輝く果皮と果肉が特徴の桃で、濃厚な甘さと適度な酸味、そしてマンゴーのような芳醇な香りが魅力です。また、トロっとした歯ごたえ、緻密でジューシーな果肉は、完熟するととろけるような食感になります。贈答用としても喜ばれており人気があります。黄桃の中でも一番早く出回る品種で、9月中旬ごろから収穫されます。 黄金桃は、その美しさとおいしさで多くの人に愛されている特別な桃です。果皮や果肉は名...... 続きを読む

雪若丸とは本来こんなお米 かつて、こんなに美しいお米が、あっただろうか。おいしいお米は、粒が美しい。粒が美しいお米が、おいしいごはんになるんだね。あの「つや姫」に、凛々しい弟君の誕生です。 その名も「雪若丸」。雪のように輝く白い粒。ひと粒ひと粒の食べ応えは、まさに新食感。見事な「炊き映え」は、「白いごはん」の極致です。あっさりと上品な味わいはどんなおかずも引き立てて、毎日の日常が、ひと味リッチになることでしょう。 ...... 続きを読む

猛暑で収穫量も品質も低下する現実 登熟期の気温が高すぎて品質が低下する「高温登熟障害」が、近年、西日本を中心に、年によっては全国にわたって発生し、大きな問題となっています。その症状は、米が白く濁る「白未熟粒」、偏平となり縦溝が深くなる「充実度の低下」、亀裂が入って割れやすくなる「胴割粒」が発生、などです。 これらの症状は、いずれも検査等級の低下をもたらすほか、砕米などによる精米歩留まりが下がり、精米ロスや症状...... 続きを読む

お米作りする人がいなくなる ここ数年の食用のお米の問題は深刻で、価格、品質、収穫量、生産力、生産体系、温暖化による気候変動、風水害など多くの問題を巻き込んで見直しが求められています。大きな問題としては、もちろん地球温暖化という、地球規模の問題そして、日本の農業が抱える問題、特に高齢化と、後継者不足という生産人口の急激な減少の問題です。 また、長年日本が続けてきた減反政策によって、おコメ作りへの将来不安から新規の就農者が激減しています。そ...... 続きを読む

写真は5月の月山、雪とブナ林 生産者の減少と高齢化の現状 日本のおコメ生産者人口は、長期的に減少傾向が続いています。1955年には農家人口が約3,635万人でしたが、その後一貫して減少し、2020年には約349万人まで落ち込みました。また、総農家数も1955年の約604万戸から2020年には約175万戸へと大幅に減少しています。 特に水稲(おコメ)農家に限ると、1970年には約466万戸あったも...... 続きを読む

おコメ生産者人口の推移は 日本のおコメ生産者人口は、長期的に減少傾向が続いています。1955年には農家人口が約3,635万人でしたが、その後一貫して減少し、2020年には約349万人までに、65年間で90%落ち込みました。 また、総農家数も1955年の約604万戸から2020年には約175万戸へと、65年間前の29%に減少しています。特に水稲(おコメ)農家に限ると、1970年には約466万戸あったものが、2020年には約70万戸と、50...... 続きを読む

国産アスパラは年中出回る 国産アスパラガスの春採りは1月から、夏 採りは5月頃から出荷が始まる。1キログラム当たりの小売価格に大きな変動はなく、比較的低価格の野菜として推移している年中出回りの多い野菜です。 そして、簡単な調理でおいしく食べられ、料理の彩りとしても映えることから人気が高まってきています。野菜として利用するのは若芽の部分だが、収穫後も成長を続けることから、出荷時には真空予冷で芯まで冷却して鮮度保持され出荷されています。 ...... 続きを読む

健康野菜アスパラガスの魅力 アスパラガスの原産は、南ヨーロッパからロシア南部。古代ギリシャ時代から栽培され、ヨーロッパで食用になったのは2000年前位からだといわれています。日本に伝わったのは江戸時代。オランダ人によって長崎に伝わり、はじめは鑑賞用とされていました。食用になったのは大正時代からになります。 そんなアスパラガスの語源は、「たくさん分かれる」とか「激しく裂ける」というギリシャ語で、「新芽」という意味もあるとかです...... 続きを読む

アスパラ主要栄養成分とその効能 まずは、アスパラガスの栄養とその効果について紹介します。アスパラガスには、疲労回復に働くアミノ酸の一種・アスパラギン酸、生活習慣病予防やアンチエイジングに効果的なポリフェノールの一種ルチン、DNAや細胞の合成に関与し妊婦さんにもおすすめの葉酸、抗酸化作用や美肌効果を持つβカロテンや各種ビタミンなど、多くの栄養素が含まれています。 そのほかにも、抗酸化ビタミンであるビタミンCやビタミンEなども豊富に含んでお...... 続きを読む

アスパラを美味しく食べるコツ アスパラガスは旬によって料理法を変えてより美味しさを引出すことがホントに美味しいアスパラガスの食べ方になります。茹でる、炒める、焼く、に拘らず、素材にあった調理方を選んで召し上がって下さい。 1,アスパラガスは「包丁で切らない」 アスパラガスだけでなく、他の野菜でも同じなのですが、刃物で切るとアクやエグみが出てしまいます。ですから、手で折ったほうが美味しく仕上がる。もちろん料理によって見栄えをキレイに...... 続きを読む

スパラガス皮を剥く理由 アスパラガスの美味しい食べ方にはいくつかの方法があります。以下にいくつかのポイントとレシピを紹介します。 アスパラガスの皮を剥く理由は、皮が固くて食感に影響を与えるからです。特に根元部分は皮が厚く、炒めるだけでは柔らかくなりにくいのが特徴です。そのため、根元部分の皮をむくことで、全体が均一に火が通り、食べやすくなります。 しかし、皮を剥かないで調理する方法もあります。新鮮なアスパラガスは...... 続きを読む

アスパラガスの冷蔵方法 アスパラガスを長期間保存する方法には、冷蔵保存と冷凍保存があります。どちらの方法も、水分を保つことが鮮度を保つこと、これが重要です。冷蔵保存は、アスパラガスのシャキシャキした食感や風味を楽しむ場合におすすめです。保存方法は以下の通りです。 1,根元の切り口を濡らす: 根元を少し切り落とし、切り口を濡らしておきます。 2,湿らせたペーパータオルで包む: 濡らしたペーパータオルや新聞紙でアス...... 続きを読む

アスパラは栄養価の高い野菜 グリーンアスパラガスは、カロテンやビタミンC、E、B群が多い緑黄色野菜です。疲労回復やスタミナ増強に効果のあるアミノ酸の一種、アスパラギン酸も多く含まれています。穂先に含まれるルチンは、毛細血管を丈夫にする働きがあり、間接的に血圧を下げる効果があるとされています。 また、アスパラガスは栄養価が高く、多様な機能性を持つ野菜として知られています。その主な効果は、美容と健康の両面で発揮されます。まず、アスパラガスに...... 続きを読む

健康野菜としてのアスパラガス アスパラガスは多くの野菜の中でも健康イメージの高い野菜で、調理が簡単、年中手に入ることもあり食べておいしい野菜として人気もあります。比較的低単価でお手頃の人気野菜の健康との関りについて調べてみましょう。 アスパラガスの中で最も栄養価が高いのは、太陽を浴びて育ったグリーンアスパラガスで、ビタミンを豊富に含み、穂先にルチン やアスパラギン酸といったアミノ酸の一種を多く含む。中でも多量に含まれているアスパラギン酸...... 続きを読む

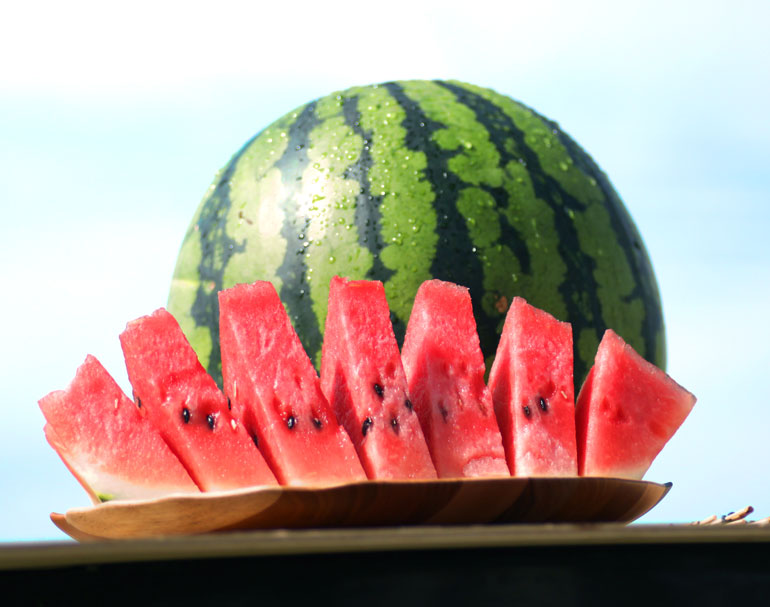

すいかの摂取のしかたの基本 スイカを食べる1日の目安量は、200gです。厚生労働省が定める「健康日本21」では、健康増進のために1日200gの果物を取り入れることを推奨しています。 なお200gは、S玉のスイカだと1/8切れ、3cm角カットにされたパック詰めのもので約6個分に相当します。そして、果物は活動時間が多くなる朝や昼に食べることをおすすめします。 なぜなら夜はエネルギー消費が少ないため、食べた余分なカロリーは体...... 続きを読む